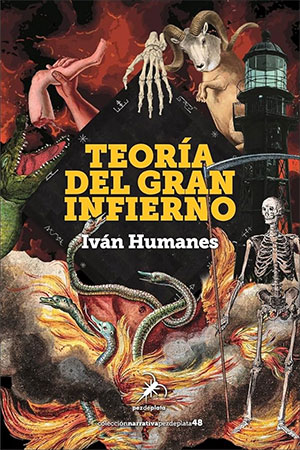

Teoría del Gran Infierno, de Iván Humanes (Pez de Plata) | por Juan Jiménez García

Año 0 de la otredad. Gregorio Samsa despierta convertido en un insecto (una cucaracha, dicen algunos, suponiendo). Como en el año 0 de la Historia, el mundo existía antes y existió después, pero en algún sitio había que colocar un punto de anclaje, un lugar hacia el que converger y del que divergir. Luego ahí está bien. Para la literatura fantástica que se construye en la más estricta de las realidades, la metamorfosis es una palabra, un concepto fundamental. En algún momento, por algún motivo, por algún sinsentido (como ausencia de sentido), lo conocido se disloca y se vuelve no desconocimiento, sino rareza. Accidente, momento de suspensión de la normalidad. Iván Humanes elige el microrrelato. El microrrelato sin nombre, convertido en una sucesión de números, de transformaciones, de inquietudes, de visiones de ese infierno tan temido. Alteridades. En muchas de ellas, es una cuestión colectiva, un nosotros. En todas, el protagonista o los protagonistas, son algo inasible, un ente inestable porque carece de cuerpo, de fisicidad. Sí, podríamos hacer el esfuerzo de dárselo. Leer despacio, reconstruir. Pero no tiene importancia. Lo importante es ese suelo resbaladizo que nos hace atravesar espejos y nos colocan en otro lado de esa irrealidad que vivimos. Humanes, jugador de ajedrez, mueve las piezas (¿pero cuál? ¿qué movimiento están obligadas a realizar?). El tablero es el jardín de las delicias de El Bosco. Su infierno, claro. O como si alguien hubiera sacudido el cuadro y las figuras hubieran saltado de un lado a otro del tríptico, de forma irremediable. La ilustración de Datriga, que envuelve y habita el libro, nos lleva, gráficamente, hasta allá. Cada microrrelato es una herida, una cicatriz. Podríamos hacer un inventario de seres, un catálogo de circunstancias, una guía Baedeker del más allá (más allá de uno mismo… otra dimensión o unos centímetros). Preguntarnos por la utilidad de aquello más efímero que lo efímero mismo. No, no enredemos. Leer la Teoría del Gran Infierno no necesita guías porque carece de geografía. Todo está suspendido. La tierra, el suelo, queda lejos. Por debajo o por encima, pero lejos. Nos movemos al capricho de los accidentes literarios. Rodolfo II colecciona microrrelatos. Alquimistas que ya no buscan ninguna piedra filosofal y Arcimboldo que hace retratos con palabras. El universo no existe, ni mucho menos la tierra. Existe la mañana en que nos levantamos convertidos en otra cosa. Entonces el aire corre entre las páginas, entre los espacios en blanco de estos microrrelatos. Es un viento frío, que nos hace arder. Los senderos se bifurcan. Siempre. Está ese microrrelato cortaziano, y cuando abrimos una vieja caja, corren por ella los peces de plata. Escribir miniaturas, reducir novelas a relatos, relatos a cuentos, cuentos a microcuentos, esa búsqueda de la esencialidad. Imaginamos que en ellos están contenidos todas las maravillas, porque aún creemos en la belleza (cuando sabemos que está indisolublemente unida a la fealdad). Pero ¿y si en esa reducción lo que queda es el error? El error, el cuerpo extraño. La crueldad. (Y ahora, esa palabra) Bueno, ya está bien, es suficiente. O perfectamente insuficiente. Jugar la partida de los otros. Más razones, en el Gran Infierno, al fondo, al otro lado, más allá, cerca, dentro.